【質問例】

・会社が(感染リスクの高い職場で)ワクチンを推奨すること、また公益性を強調し従業員の接種率を上げることの是非

→本当に公益性があるなら、強調程度に問題はない。

・職場にワクチンを強制する風潮が生まれ、それにより不利益を被る社員が生じた場合の法的な問題の有無と対策

→従わない者の医療業務からの排除:原則として合法だろう。

接種証明が求められる海外渡航業務からの排除と低査定:原則として合法だろう。

接客業務等からの排除:人事権の行使としての配転は可能だが、マスクを付ける等の基本的対策を講じる限り、配転権の濫用などとなる可能性もある。

解雇・懲戒等の不利益措置:職種によるが、原則として違法だろう。雇止めは、採用時の説明、更新回数、雇用期間、他の雇止めの例、従前の働きぶりなどから更新の期待が当然視される場合等を除き、可能だろう。

・会社が半強制的に接種を勧めたのち、接種による健康被害が生じた場合に会社責任は問われるか

→先ずは半強制措置の合理性により、その判断は以下の私見の4基準によるが、公的な業務マニュアル等に沿った措置を講じている限り、原則として負わないだろう。損害賠償責任は予見可能性の有無に左右されるので、「予防接種不適当者及び予防接種要注意者」とされる者について接種を勧奨したり、実施した場合などには、例外的に過失責任を負うだろう。健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したと

・会社が接種を指示してもよい業種やケースと、そうでないケースの線引きはどのあたりか

→以下の私見の4基準を参照されたい。

・接種をしなかった社員が感染し、職場内に感染拡大して業務に支障が生じた場合の、会社にはどんな安全配慮義務が問われるのか。

→未然防止策と事後対応策が基本となる。

医療機関や社会的インフラ等では、少なくとも、①ワクチン接種の(必要性の説明等の)強い勧奨、②適当かつ現実的な頻度でのPCR検査のルール化、③法定産業保健体制の整備と対応マニュアルの整備、④感染者が出た場合の感染拡大防止措置等の強い措置が求められよう。

それ以外の業種では、これまでと同様に、マスクの着用、手洗い、三密回避等の基本的措置を講じたうえで、上記③④が求められよう。

・医学生や看護学生の実習現場における接種の強制に問題はないのか。拒否はできないのか。

→専攻分野が何であれ、教育現場に変わりはないので、他に適当な方法が採れない場合、非接種者と接種者を区分する等の管理は認められるだろうが、接種の直接強制や、接種を受講や単位認定の要件とする等の間接強制までは認められないだろう。

ただし、実習先が接種者のみを受け容れる方針の場合、非接種者を排除することはやむを得ないだろう。

【回答の前提】

厚労省「新型コロナウィルスワクチンQ&A」

「発症予防効果などワクチン接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さまに接種をお勧めしています。しかしながら、接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。接種を望まない方に接種を強制することはありません。また、受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないよう、皆さまにお願いしています。仮にお勤めの会社等で接種を求められても、ご本人が望まない場合には、接種しないことを選択することができます。」

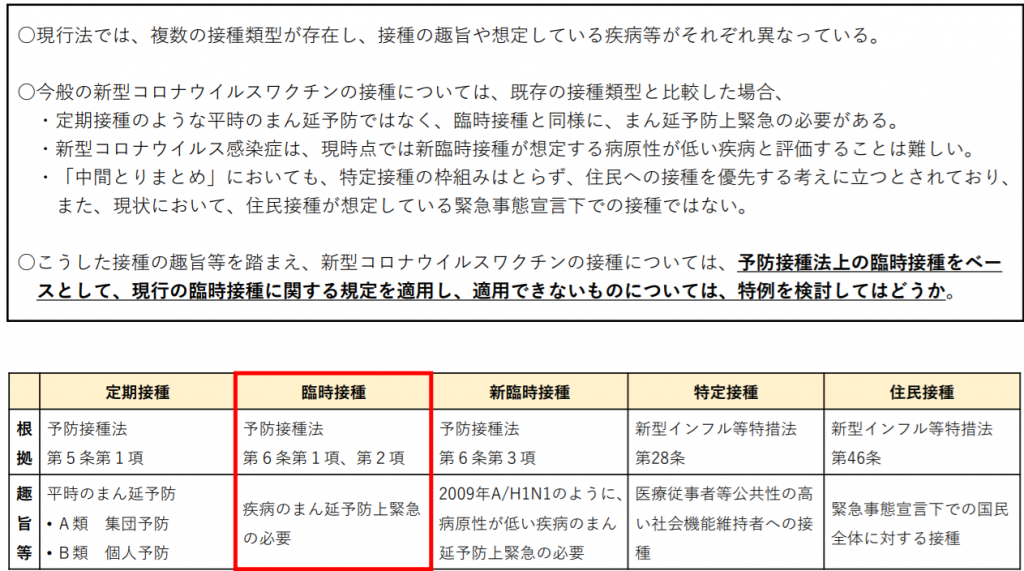

第17回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料

しかし、国が推奨するなら、その担い手には限りなく強制せざるを得ない。

たとえば、医療機関で働く医療者や、感染の際の労災補償の認定で特例扱いを受けているような社会的インフラの職員への接種を義務づける職場独自のルールの合理性を否定できるか。現場実務的には、嫌がる者はその職から外す等で対応せざるを得ず、仮に今回はその対応で良いとしても、もう少し強い変異株が現れた時にどうするのか、人権を優先させる基準は何か等、疑問が多い。

英米の議論をみても、私見としては、

|

1)接種のメリット・デメリット(リスク)についての医科学的な解明の程度(最新情報、政府発信情報の獲得に努める必要がある)、 と、 2)接種の公共的価値の有無、程度、 を基本として、 3)その者が雇用されている事業の業種と就いている職種の性格(医療・保健業務、社会的インフラ事業か、不特定多数の者と接触するか、立場の高低等)、 4)心身の侵襲の程度、 |

等の事情を総合考慮すべきではないかと考える。

少なくとも、日本の就業規則論が、海外よりも経営者の裁量を重視し、健康管理についてもその裁量を重視してきたことは間違いない(例:電電公社帯広電報電話局事件最1小判昭61年3月13日 労判470号6頁)。

【補論(2021.8.19追記)】

なお、目下の感染拡大と、飲食・サービス業を代表例とする事業の停滞を受け、ワクチン接種の義務づけに関する議論が再燃している。この件は、近い将来、政府がワクチンパスポートを持っている人物へのメリット(持っていない人物へのデメリット)を強化するという間接強制策で接種率が上がることになるように思われる。その限りでは、反対意見は少ないようにも思われる。

そうすると、強制への賛成側と反対側の対立は、けっきょく、間接強制の方法のあり方に議論の焦点が移るだろう。しかし、政府が政策を打ち出すには相応の準備が必要で、一定の時間を要するため、先ずは使用者が講じられる措置の議論から始めるべきだろう。

その際に、上記の4基準にはなかった、「企業の持続性の確保」という基準の要否が課題となる。つまり、企業経営の危機が予想されるような場合にも、接種を(半)強制できるか、という問題である。私見は、副反応が出た場合、特にアナフィラキシーなどが生じた場合への医療的な備え、副反応期間の療養にかかる所得、キャリアの補償など、一定の手続を尽くす限り、使用者が、不特定多数への接触が見込まれる労働者に対し、接種しない限り就労を拒否し、その不利益を労働者本人に負担させる形で間接強制することもやむを得ないと考える。

<執筆者>

三柴 丈典(近畿大学法学部教授)

【要点補論(2023.4.5追記)】

1 ワクチン接種の業務命令の効力

⑴ ワクチン接種を義務付ける就業規則の規定等がない場合に、ワクチン接種を(勧奨するにとどまらず)義務付ける業務命令を発することが許されるでしょうか。

一般に、使用者が労働者に対して業務命令をなし得る根拠は、労働者がその労働力の処分を使用者に委ねることを約する労働契約にあるとされています(最判昭和63年3月13日)。業務命令が労働契約上の根拠に基づく相当な命令である限り、労働者はこれに従う義務を負います。

ワクチン接種は、一定の副反応のリスクを伴う医学的侵襲行為であり、また他の労働者の感染予防の観点ではPCR検査等の代替手段も想定され得ることも踏まえると、このようなワクチン接種について労働者がその処分を許諾した範囲内の事項であるということはできず、その業務命令は労働契約上の根拠を欠くとの評価を免れないでしょう。したがって、ワクチン接種を義務付ける立法が存在しない現時点では、ワクチン接種を勧奨するにとどまらず指示する業務命令は、違法と判断される可能性が高いでしょう。なお、就業規則に規定を設ける場合も、その就業規則の変更の合理性(労働契約法10条)を認め難く、同様の結論になると思われます。

⑵ また、ワクチン接種を拒否する労働者に対し、執拗に接種を説得する行為は、事実上の接種強制につながり、好ましくないでしょう。このような、ワクチン接種の業務命令や執拗な説得行為は、その回数、時間、発言内容(例えば、「接種を拒否すると後に人事上の不利益を受ける」)等の態様によっては、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動として、パワーハラスメントに該当すると判断される可能性もあります。

⑶ ワクチン未接種を理由とする労務受領拒否

ウイルス検査の精度が低い、あるいは必要な検査薬の確保が何らかの事情でできない場合等(すなわち検査による代替策が困難な場合)に、使用者がどのような対応を採ることができるでしょうか。

結論的には、個々の職場の状況や事業の性格[1] 、事業継続の必要性(感染拡大により製造ラインが止まってしまい事業継続に重大な影響を及ぼすような場合)によっては、 接種を拒否した従業員に他に担当させる職務がないことを条件に、他の従業員らの感染を予防するためにワクチン接種をしていない従業員の労務受領を拒否することは適法とされ、正当な理由のある労務の受領拒否として賃金の支払いを拒絶できる場合があると思われます(民法536条1項。但し、不可抗力と評価できない場合は休業手当(平均賃金の60%以上。労基法26条)を原則として支払う義務があるでしょう)。

以上の労務の受領拒否と賃金の支払拒絶は、ワクチン接種の強い勧奨効果(一定の誘導効果)を持つと思われますが、ワクチン接種の有効性と安全性が医学的に一定明らかにされ、ウイルス検査による感染拡大防止の代替策がとれない場合には、個々の従業員のワクチン接種の自由と他の従業員らの感染予防の必要性及び事業の継続の必要性を比較較量し、前者がある程度制約を受けるとしても、後者をより重視することが合理的と解すべき場合があると考えられます。但し、この場合でも、衛生委員会等の調査審議や労使の協議を十分に行うことが求められます。

2 ワクチンを未接種であることを理由とする担当業務からの配置転換

一方、ワクチン接種を業務命令により義務付けるのではなく、他の従業員や顧客等の第三者の感染の予防を目的として、就業規則上の配置転換の規定に基づき、ワクチン未接種者を担当業務から配置転換することは許されるでしょうか。

この点については、一般に、不当な動機・目的がないか、配置転換の業務上の必要性とその命令がもたらす労働者の不利益とを比較衡量して、労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を与えないかを検討して、配置転換命令が権利濫用に当たるか否かを判断することになりますが、ワクチン未接種であることを理由とするものである場合、個々の業務内容や職場の状況、事業の性格によっては、他に不当な動機・目的や労働者に著しく大きな不利益がない限り、当該担当業務から配置転換を行うことは権利濫用に当たらず適法とされる場合があると考えられます。

例えば、医療業務や高齢者の介護業務など、接触相手に対する安全配慮の必要性の高い業務や、域内移動に当たりワクチン接種証明書が求められる国への出張がある業務については、ワクチン未接種者にこれを担当させないことも業務上の必要性、合理性が認められるでしょう。また、多数の人と接触する業務についても、未接種者や接触する相手の安全配慮の観点から、担当業務を変更することには一定の必要性、合理性が認められると思われます。この場合でも、配置転換以外の感染防止策で代替可能か否か、配置転換による労働者の職業上、生活上の不利益の有無及び程度等を検討する必要があるでしょう。

[1] 医療、ケア施設のように入所者の感染症に対する脆弱性が存在する職場では、他の業務以上に感染拡大予防の必要性が高いためウイルス検査は十分な代替手段として機能せず、労務受領を拒否することの正当性も高くなると考えられる。

〈執筆者〉

吉田 肇(弁護士法人天満法律事務所、弁護士、元京都大学客員教授)

鈴木 悠太(弁護士法人天満法律事務所、弁護士)