日本産業保健法学会とは

最先端の法学、法実務の探求と

実践的で親しみやすい法教育の両立を通じ、

多職種で産業保健の推進を図る

いま産業保健の現場を悩ませているのは、主にメンタルヘルス不調+生活習慣病などの働き方・生き方に深く関わる課題です。病の問題とも性格の問題ともつかぬ、グレーゾーン課題です。

こうした課題の解決は、個々の専門分野のみでは難しく、現場、個人と組織を見据えた学際的な対応が求められます。そして産業保健分野では、1)法が領域をリードしている(法が産業保健業務の標準を提供している)こと、2)法的紛争が起きやすいことから、「法」が重要な意味を持ちます。より本質的には、法が持つ「納得形成力」と「行為規範性(日常的な行動への影響力)」が、健康障害の予防や事後解決、健康づくりにとって重要な意味を持つということだと思われます。

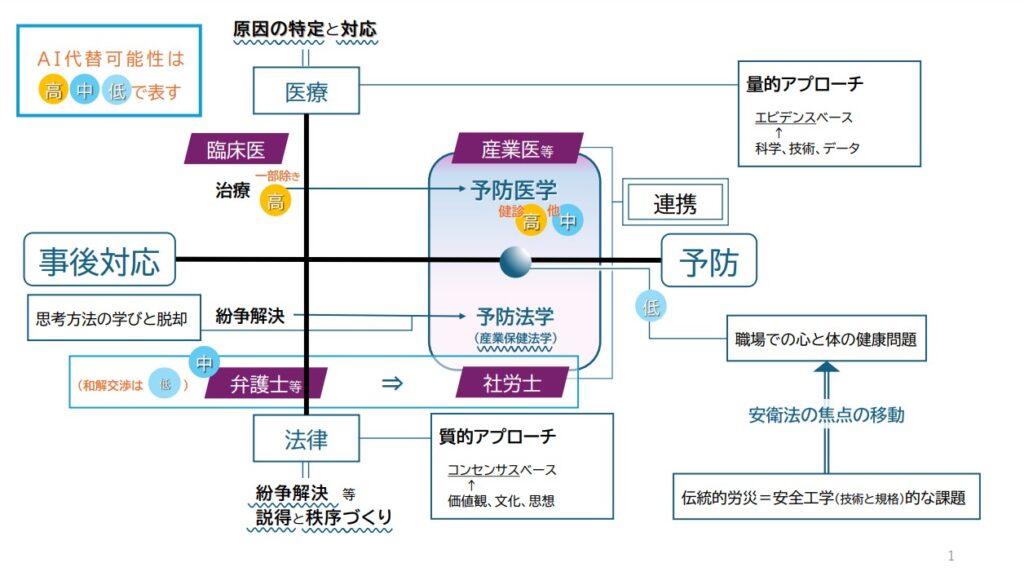

これは、従来の予防医学などが重視してきた量的なアプローチに加え、法が持つ質的なアプローチ(価値観や利害対立の調整力)も重視しようということです。予防医学と予防法学の連携とも言えます。

しかし、ただ「法」に使われていては、現場問題の解決は果たされません。法を固形物のように捉え、決まっているからそのまま守れというような姿勢は、法に使われているに過ぎず、弊害を生みます。「法」をつくった人の思いと使う人の悩みを知り、積極的に使う技術と発想を磨く必要があります。更には、「法」の創造まで歩みを進め、納得いく職業生活を送る人々を1人でも増やすことが、この学会の取組の最終目的です。つまり、産業保健/安全衛生に関する「生きた法」の探究です。その際、健康の定義も見直す必要があります。WHOのいう、精神的、身体的、社会的健康の全てを満たすことは困難ですから、専門家と相談しつつ、本人が納得できる選択をすることこそが健康とも考えられます。

そのため、 ” 人をみる法律論の展開 ” を図ります。法により、「してはいけないこと」を強調するより、「してもよいこと」を示唆する姿勢が必要です。

具体的には、

一、法による産業保健の支援を図ります。特に人間と組織に関わる問題解決(未然防止と事後対応)の支援を図ります。

二、予防的効果のある法の開発を図ります。

学会発足と同時に、認定資格制度(資格名:産業保健法務主任者/メンタルヘルス法務主任者)も発足しました。法務を中心に、関連分野の実践的な知識を総合的に学び、現場問題解決力を身に付けた会員に付与される資格です。産業保健に関わる多くの方が学び、資格の取得に挑戦されることを期待しています。

本学会が提供する法教育の効果については、産業保健法学研修は、「産業保健の問題解決力」の向上、安全衛生法学研修は、予防的な行動変容のための「経営者や組織への説得力」の向上をもたらすことが、既に厚生労働科学研究で実証されています。

2020年11月に発足し、2021年11月に一般社団法人化。2025年11月現在、1200名強の会員が所属しています。年に1回開催される学術大会には、1100名以上が参加しています。本学会の特徴は、society 5.0(社会的な課題解決を重視するフェーズ)の達成に向けた、未来志向、現場志向にあります。

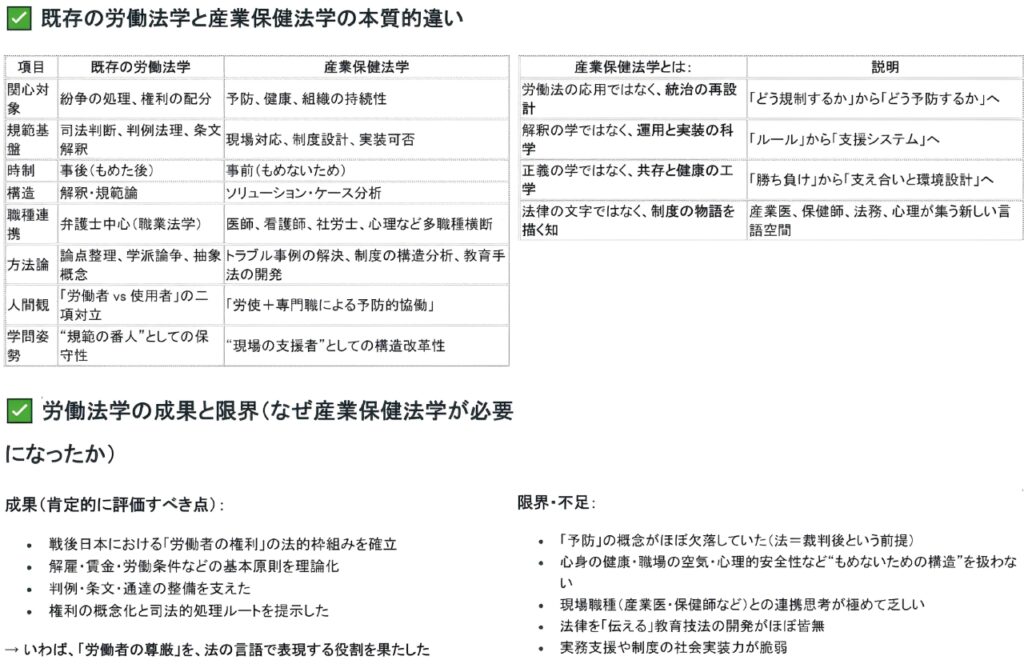

例えば、労働法学と産業保健法学の違いについて、AI(Chat GPT Deep Research)は次のように述べています。

本学会設立の背景-活動経験と必要性

⑴ 前駆活動

この学会は、発起人(後述)の1人である近畿大学法学部教授・東北大学大学院医学系研究科客員教授の三柴丈典氏が中心となって設立・運営し、産業医、社会保険労務士、保健師・看護師、カウンセラー、企業の人事担当者や弁護士ら約800名の講座受講者を輩出した、産業保健法学研究会(2012年設立。当初の名称は、産業保健法務研究研修センター)の活動経験を基礎に、2020年に発足した団体です。

⑵ 本学会発足の必要性

いま産業保健の現場で多く生じている問題の解決は、個々の専門分野のみでは難しく、現場、個人と組織を見据えた学際的な対応が求められます。

例えば、組織と能力や価値観が合わない者が心身の不調に陥ったため、病気休職させたが、臨床症状はおさまったため復職を希望したところ、原始的な問題が改善していないとか、周囲の労働者にアレルギー反応が出ている等の理由で復職を拒まれ、紛争化する事例が多く生じています。上司にとって当然の感覚で問題を感じる部下を叱っていたら、精神疾患に陥ったとして休職したり退職したりして、上司自身の組織的、法的責任が問われ、組織の萎縮を招いているケースも散見されます。また、有害性が判明した化学物質のみを対象として安衛法上対策を義務づけてきたところ、それ以外の物質によるばく露被害が多発しています。そうなると、安衛法では正面から規制されていないのに、民事裁判では、だいたい結果責任的に事業者側の責任が認められるので、予測可能性を欠いています。

こうしたグレーゾーン課題の解決のため、法令・判例情報を素材として、学際的な学究活動を始めることとしました(学会の理念を示す体系書や実務書として、三柴編・学会協力『コンメンタール労働安全衛生法』〔法律文化社〕、三柴著・学会協力『生きた労働安全衛生法』〔法律文化社〕、三柴著・学会協力『生きた産業保健法学』〔産業医学振興財団〕があります)。

では、産業保健にとって、なぜ法が重要なのでしょうか。主に次の2つが挙げられます。

1)法が領域をリードしている(法が産業保健業務の指針を提供している)こと

2)法的紛争が起きやすい(健康という概念が曖昧で多様なため、健康被害などについて、責任の所在が不明確になり易い)こと

つまり、予防にも、データに基づく技術的な対応のみではなく、法が持つ、質的なもめごと解決能力や説得力、組織や秩序の形成力が求められているということです。

(3)目的

この学会は、

①産業保健に関する適正な(予防的・事後的)問題解決の方策を探求すること

②法を予防的に活用する流れをつくること

③労働安全衛生法(以下、安衛法)上の積み残し課題の解決を図ること

を主な目的とします。

(4)理念

労使の健康に関わる試行錯誤と対話に基づく自己決定の支援を重視します。

周知のとおり、WHOは、well-beingの定義を、身体的、精神的、社会的健康としていますが、現実的にはその全ての充足は難しく、そのうちどれを重視するかを含め、労働者ひとりひとりが、適切な情報を得た上で試行錯誤し、目標とする健康を選択する必要があります。自己決定の支援の重要性は、労働者を雇用・使用する組織にも当てはまります。転じて、個人と組織による、業を通じた個性の開花の支援こそが、終局的な目的と考えています。目的志向の学際は、知の再定義も促します。